12月6日至8日,由中國信息協會與江蘇科信智能教育研究院共同主辦的2024年全國大學生創新發明大賽全國總決賽在江蘇南京順利舉行。本次比賽吸引了來自全國一千多所高校的22萬多名的在校大學生報名參賽,經過校賽、省賽(區域賽)等層層選拔,最終來自全國的767支高校優秀隊伍,1500余名大學生脫穎而出,進入大賽的現場總決賽。在這場創新與智慧的盛會中,環地學子的參賽隊伍以其優秀的表現,榮獲1項一等獎、2項二等獎、2項三等獎。

由張永明教授指導,黃猛、陳昱如、時鈺鑫、李辰宇、彭旭等組成的團隊項目《“極限”脫氮——新一代無污泥循環AO水處理工藝開拓者》,獲得創新發明賽道創新方向一等獎。該項目以極限脫氮為核心,采用創新的無污泥循環A/O工藝,打破傳統限制,實現污泥固定和水循環。通過缺氧與好氧生物反應器的高效結合,顯著提升有機碳源利用率和脫氮效率,縮短水力停留時間,提高COD和總氮去除率。該項目技術已在污水廠驗證,出水水質穩定,可達高標準。作為中國原創水處理工藝,其有潛力打破國外技術壟斷,降低成本,推動環保產業創新。

黃猛團隊部分成員

由張永明教授指導,劉菲(見下圖)、朱丹陽、羅津等組成的團隊項目《基于VBBR的農村黑臭水體治理技術》,獲得創新發明賽道創新方向二等獎。該項目以創新的生物反應器為核心,主動治理農村雨污水排放管內的積水,確保大雨時排放的是經過處理的清水。該技術采用專利“串聯垂直折流式生物膜反應器(VBBR)”,有效解決生活污水積存和雨污分離不徹底問題,顯著降低能耗、節約成本,提高處理效率。這一突破性成果不僅為農村黑臭水體治理提供了新途徑,也為鄉村振興戰略的水環境支撐和農村經濟社會的綠色轉型、高質量發展貢獻力量。

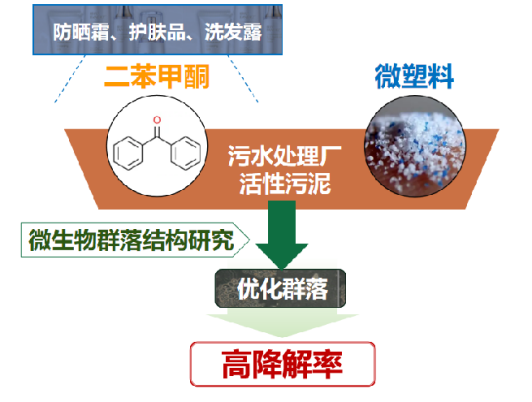

由陳浮副教授指導,張丹雯、俞欣妍、周依函、何巧、陳傳婕等組成的團隊項目《微塑料影響下活性污泥對二苯甲酮類防曬劑的降解能力及微生物群落分析》,獲得創新發明賽道創新方向二等獎。該項目聚焦于污水處理廠中微塑料對活性污泥處理效果的影響,特別是對二苯甲酮類防曬劑的降解能力。通過馴化活性污泥、運用高效液相色譜和微生物群落分析,團隊成功篩選出能在微塑料干擾下維持高效降解性能的污泥。研究結果不僅為污水處理提供了新策略,也為理解微塑料與微生物相互作用的生態效應提供了科學依據。

項目模式圖

由青年教師胡熠娜指導的24級地理科學(師范)1班婁金麟的個人項目《“積善云”鄉村旅游自助服務平臺》,獲得創新發明賽道發明方向三等獎。該項目針對余慶縣旅游業現代化程度不足和景點知名度不高的問題,開發了“積善云”鄉村旅游自助服務平臺這一面向公眾免費開放的非營利性綜合鄉村旅游平臺。平臺集網頁端和移動小程序端于一體,通過“云上景區”“云上非遺”“云上小賣部”三大功能模塊,整合了余慶縣的景點介紹、非遺科普以及農特產品和文創產品的線上售賣,不僅提升了當地旅游業的知名度,也為鄉村經濟注入了新的活力。該項目不僅展現了其技術融合與應用的創新性,同時體現了其對鄉村發展的深遠影響,是推動鄉村旅游現代化和可持續發展方面的重要成果。

婁金麟與指導教師胡熠娜

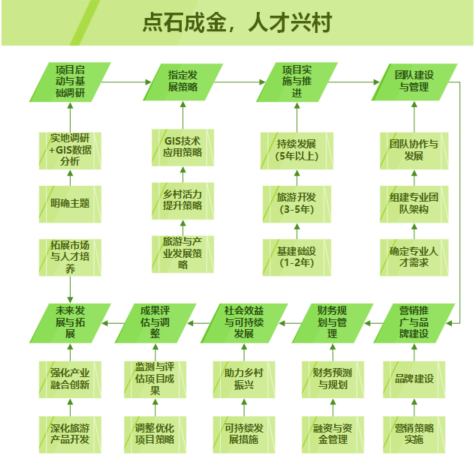

由李仙德副教授指導,杜珺涵、賀遠誠、宋佳、宋佳樂、張瑤函等組成的團隊項目《點石成金,人才興村——基于地理信息系統與實地調研相結合助力許家山村及其周圍古村落鄉村振興》,獲得創業賽道三等獎。該項目利用GIS技術促進許家山村及其古村落發展,聚焦交通優化和市場定位以激活經濟。團隊實地調研后,為許家山村規劃了分階段發展策略,并進行營銷與財務規劃,為鄉村振興開辟了可持續發展道路。

項目模式圖

據悉,2024年全國大學生創新發明大賽旨在深入貫徹實施國家創新驅動發展戰略,積極落實黨的二十大精神,大力倡導“探索、創造、夢想”的精神,激發和培養廣大在校大學生的創新發明能力,鼓勵大學生群體投身于創新發明的熱潮,為社會創造更多價值與財富。通過這一平臺,大學生將有機會把獨特見解和新穎理念轉變為具體的實踐成果,以實際行動貢獻于國家的科技進步和產業發展。

近年來,環地學院高度重視大學生創新創業能力培養,并將其融入人才培養的全過程,推動創新創業教育的內涵式發展。未來,學院將繼續秉持“把論文寫在祖國大地上”的院訓精神,厚植培育創新創業人才的沃土,引導青年學子弘揚科學精神,積極投身科技創新,為國家科技進步和社會發展貢獻不竭的青春力量。

(供稿、攝影:環境與地理科學學院)

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號

徐匯校區:上海市徐匯區桂林路100號